台所の排水口が「油で詰まって流れが悪い・異臭がする」──そんな時に焦って熱湯を流すのはNGです。配管やパッキンを傷める恐れがあるうえ、状況を悪化させることも。

この記事では、水道修理の現場視点で安全かつ効果的に油詰まりを解消する手順と、再発させない日常の予防をわかりやすく解説します。

見出し

なぜ台所の排水口は油で詰まるのか

油脂が固まる仕組みとヌメリの正体

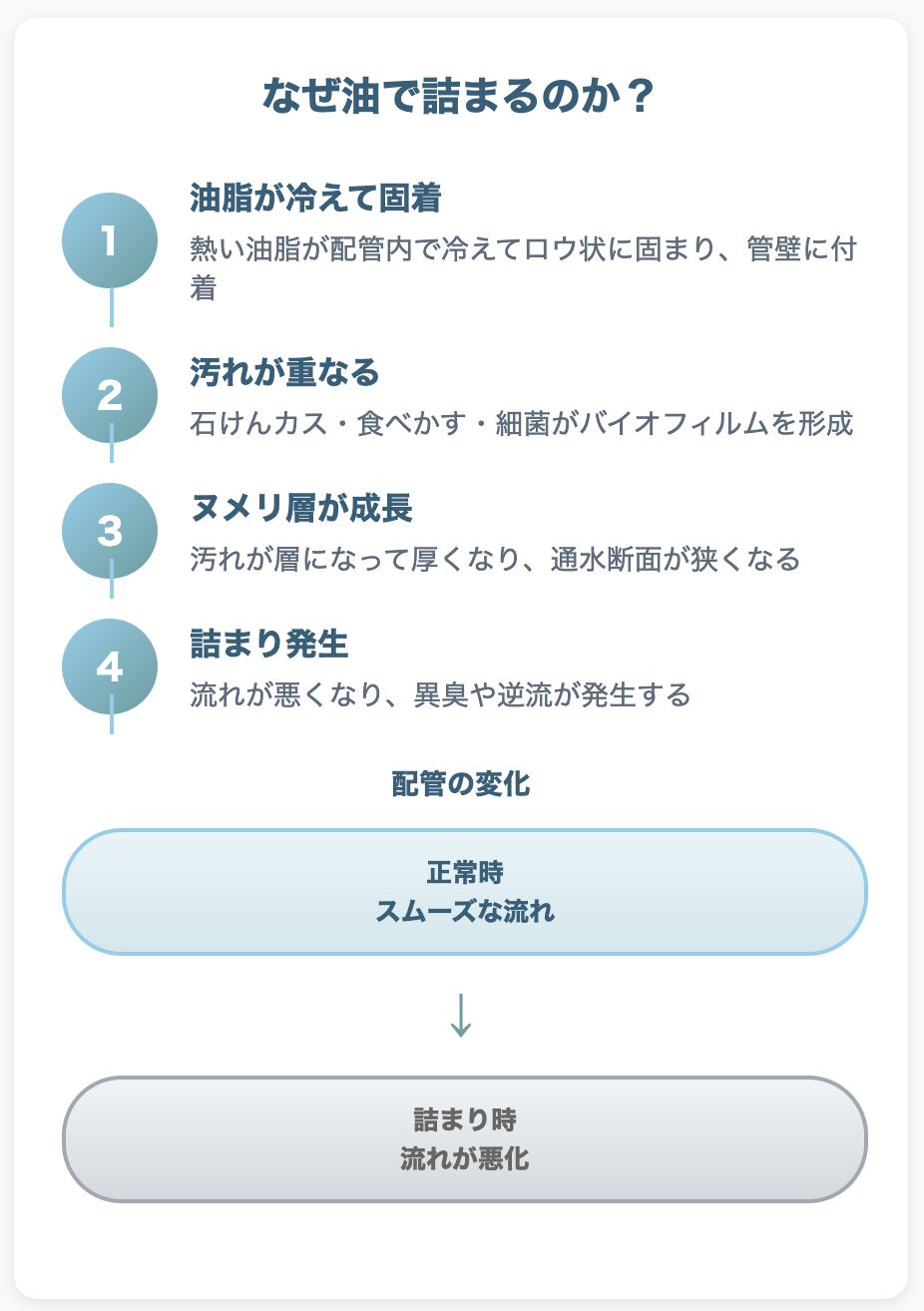

料理のあとの食器やフライパンに付く油脂は、流れる途中で温度が下がるとロウ状に固まりやすく、排水管の内壁に付着します。ここへ石けんカスや食べかす、でんぷん汚れ、細菌のバイオフィルムが重なるとヌメリの層になり、やがて通水断面が狭くなって詰まりが発生します。

詰まりのサイン(流れが遅い・異臭・逆流)

水位が下がりにくい、ゴボゴボ音、下水臭、シンク下のトラップ周りの湿りは要注意。「まだ流れるが遅い」段階で対処すれば、強い薬剤や分解作業を避けられる可能性が高まります。

自分でできる安全な解消法(軽度〜中度)

50〜60℃のお湯で押し流す(タオルで栓をするコツ)

まずは50〜60℃程度のぬるめの熱いお湯を使う方法。排水口を清潔なタオルで一時的にふさぎ、シンクにお湯を張ってから一気に抜くと、圧力で油膜が剥がれて流れが改善します。沸騰直後の熱湯は配管・樹脂部品を傷めるため避け、必ず火傷に注意して作業してください。

重曹+クエン酸で泡洗浄する手順

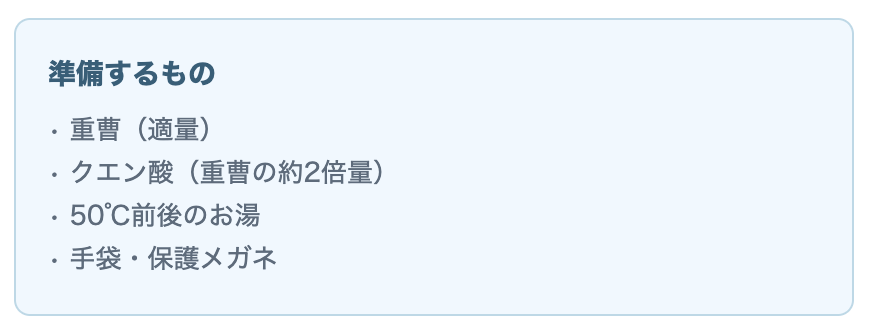

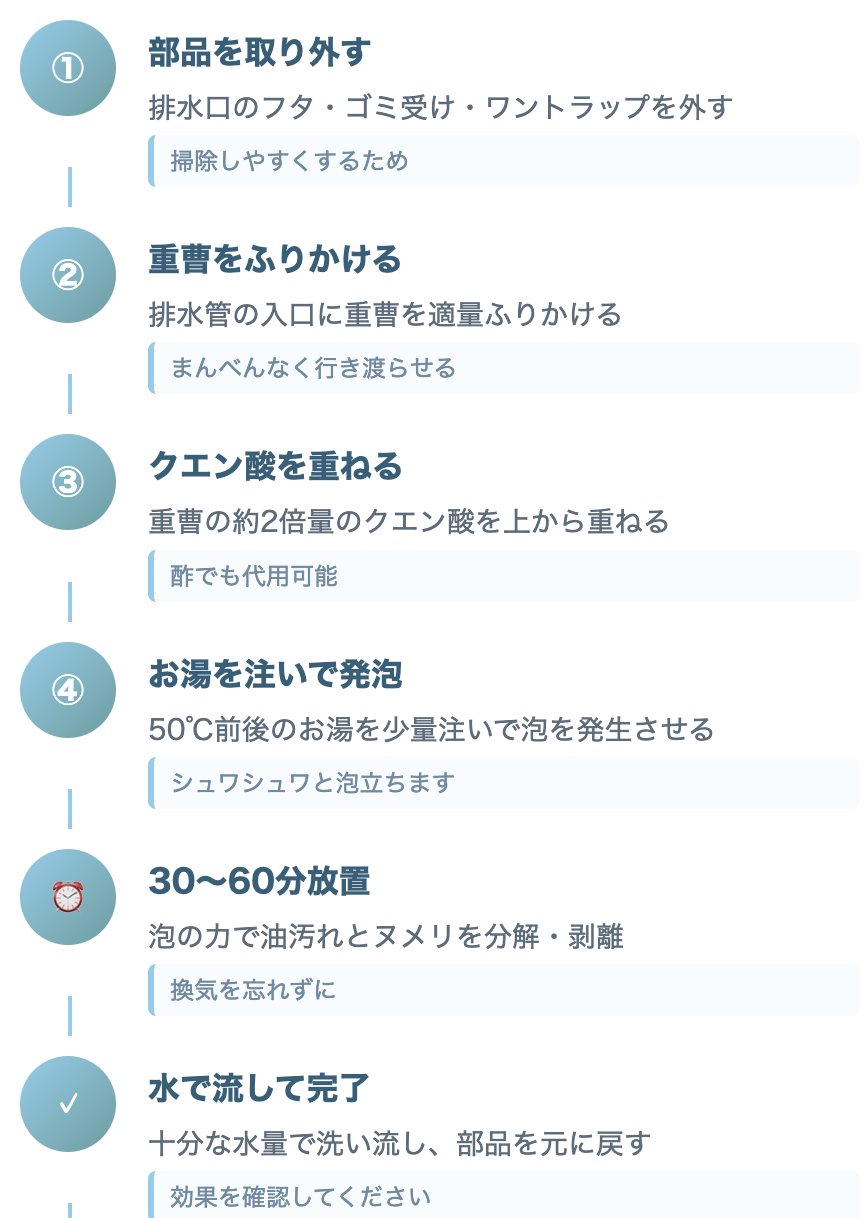

薬剤が苦手なら重曹とクエン酸(または酢)で。排水口のフタ・ゴミ受け・ワントラップを外し、重曹をふりかけ、その約2倍量のクエン酸を重ねてから50℃前後のお湯を少量注いで発泡させます。30〜60分放置→通水。油汚れの分解とヌメリのはがしに有効です。換気・手袋・保護メガネを推奨します。

アルカリ系パイプクリーナーの正しい使い方

流水が細い/泡洗浄で改善しない場合はアルカリ系パイプクリーナー(主成分:水酸化ナトリウム等)を使用。説明書どおりの量を部品を外して排水管に直接注ぎ、所定時間だけ放置後に十分な水で流します。塩素系漂白剤と酸性(クエン酸・酢)を絶対に混ぜない、金属部やゴムを傷めないよう放置時間と濃度を厳守してください。

重度の油詰まりで試す手順

ラバーカップの使い方と注意点

水位が上がってほぼ流れない場合は、ラバーカップで物理的に剥がします。排水口をしっかり覆い、少し水を張ってから上下に素早く動かし吸引と圧力で塊を動かします。数回で改善しなければ無理を続けず次の手へ。

ワイヤーブラシ・スネークの使いどころ

トラップより先で固着している疑いがあるときはパイプ用ワイヤー(スネーク)で軽く当てて崩します。強い力で擦ると配管を傷めるため、抵抗が大きい場合は撤退を。作業後はパイプクリーナーや50〜60℃のお湯で仕上げ洗浄を行います。

業者へ依頼する目安(症状・費用感の目安)

逆流・漏水・悪臭が強い/複数排水で同時に詰まる/ラバーカップや薬剤で改善ゼロなら早めの専門対応が安全です。トラップ分解清掃〜高圧洗浄まで症状に合わせてご提案します。費用は状況と作業範囲で変動しますが、電話・写真での無料見積をご利用ください。

再発を防ぐ予防策

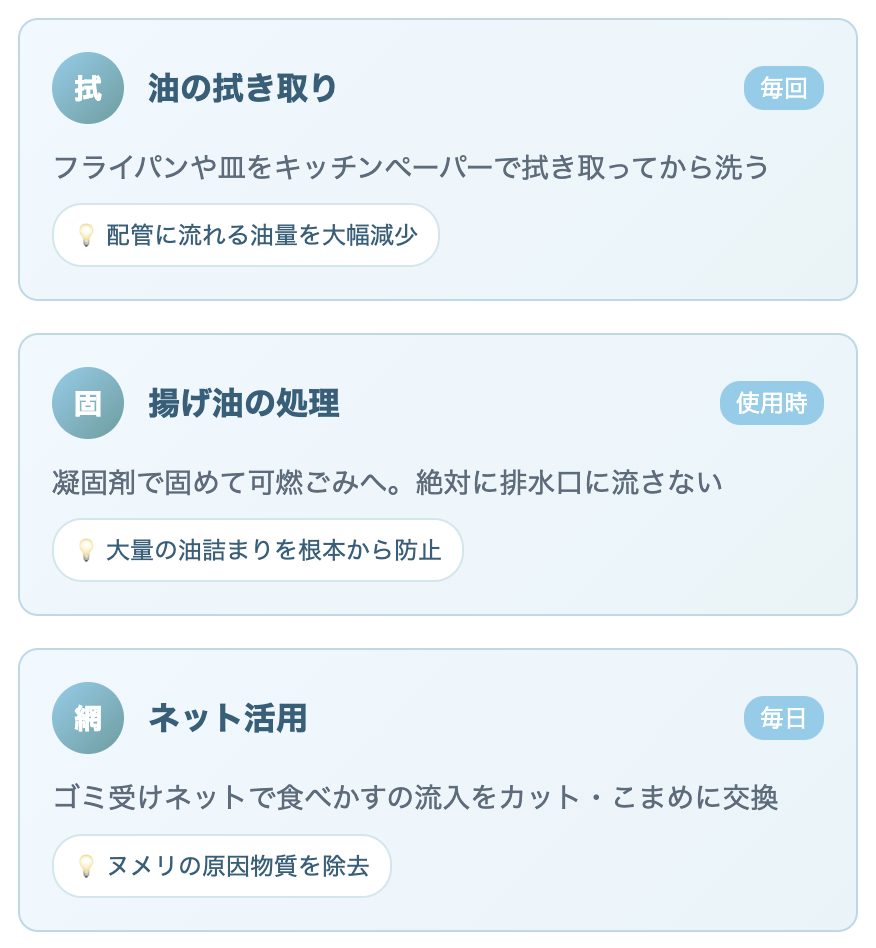

油の正しい処分と日常の拭き取り

揚げ油は凝固剤で固めて可燃ごみへ。フライパンや皿はキッチンペーパーで拭き取ってから洗うだけで、配管に流れる油量を大幅に減らせます。ゴミ受けネットで食べかすの流入もカット。

週1メンテ(重曹+ぬるま湯)とトラップ掃除

週1回、就寝前に重曹を小さじ2〜3ふり→ぬるま湯をコップ1杯流すだけで付着の成長を抑制。月1回はワントラップを外して分解洗浄し、パッキンの劣化も点検しましょう。

やってはいけないこと一覧

熱湯を直接流す/塩素系と酸性を混ぜる/無理な力でワイヤーを押し込む/長時間の高濃度薬剤放置は故障・漏水の原因です。迷ったら無理をせずご相談ください。

まとめ

台所の排水口の油詰まりは、原因の大半が「油脂の固着+ヌメリ」です。まずは50〜60℃のお湯・重曹+クエン酸・適切なパイプクリーナーを症状に合わせて使い分け、重度ならラバーカップやワイヤーを慎重に。そして拭き取り・定期メンテで再発を防ぎましょう。緊急の詰まりや、ご自身での作業が不安な場合は、いつでもお気軽に専門スタッフへご相談ください。