水道管の内側で進むサビ(腐食)は、赤い水(赤水)や水圧低下、見えない場所での漏水として表面化します。放置すると床下や壁内を濡らし、建材の腐朽や電装品の故障につながるため、早期対応が肝心です。

本記事では、現場で多い症状と原因、まず取るべき安全な応急処置、実際の修理方法と費用感、再発を防ぐコツまでを、初めての方にもわかりやすくまとめました。

見出し

サビ起因の漏水でよくある症状

赤い・茶色い水や黒い粒が出る

鉄管の内面が酸化して剥がれた微粒子が混ざると、水が赤茶や黒っぽく見えます。透明に戻っても配管内では腐食が進行している可能性があります。

水圧低下・シャワーが弱い

サビこぶが内径を狭めると流量が落ちます。特に朝晩に症状が強まる場合は配管の閉塞やバルブ周りの腐食が疑われます。

見えない漏水のサイン

家中の蛇口を閉めてもメーターのパイロットが回る、床下からシューという音がする、給湯器の圧が下がる――いずれも床下や壁中のピンホール(微小穴)漏れの典型です。

原因:素材・年数・接合部の劣化

鉄管の内面腐食(赤サビ)

鋼管は経年で内側から錆び、内径が細くなって最終的に穿孔します。築15〜25年以降の金属配管では発生リスクが高まります。

銅管のピンホールと緑青

給湯側に多い銅管の微小穴は、局部腐食や水質・流速条件で発生します。ひと所直しても別の場所で再発しやすく、設置から15年以上なら配管引き直しを検討します。

継手の腐食・電食、施工条件

異種金属の組合せや接地不良、保温材の湿気滞留なども腐食を早めます。継手・バルブ・分岐部は特に要注意です。

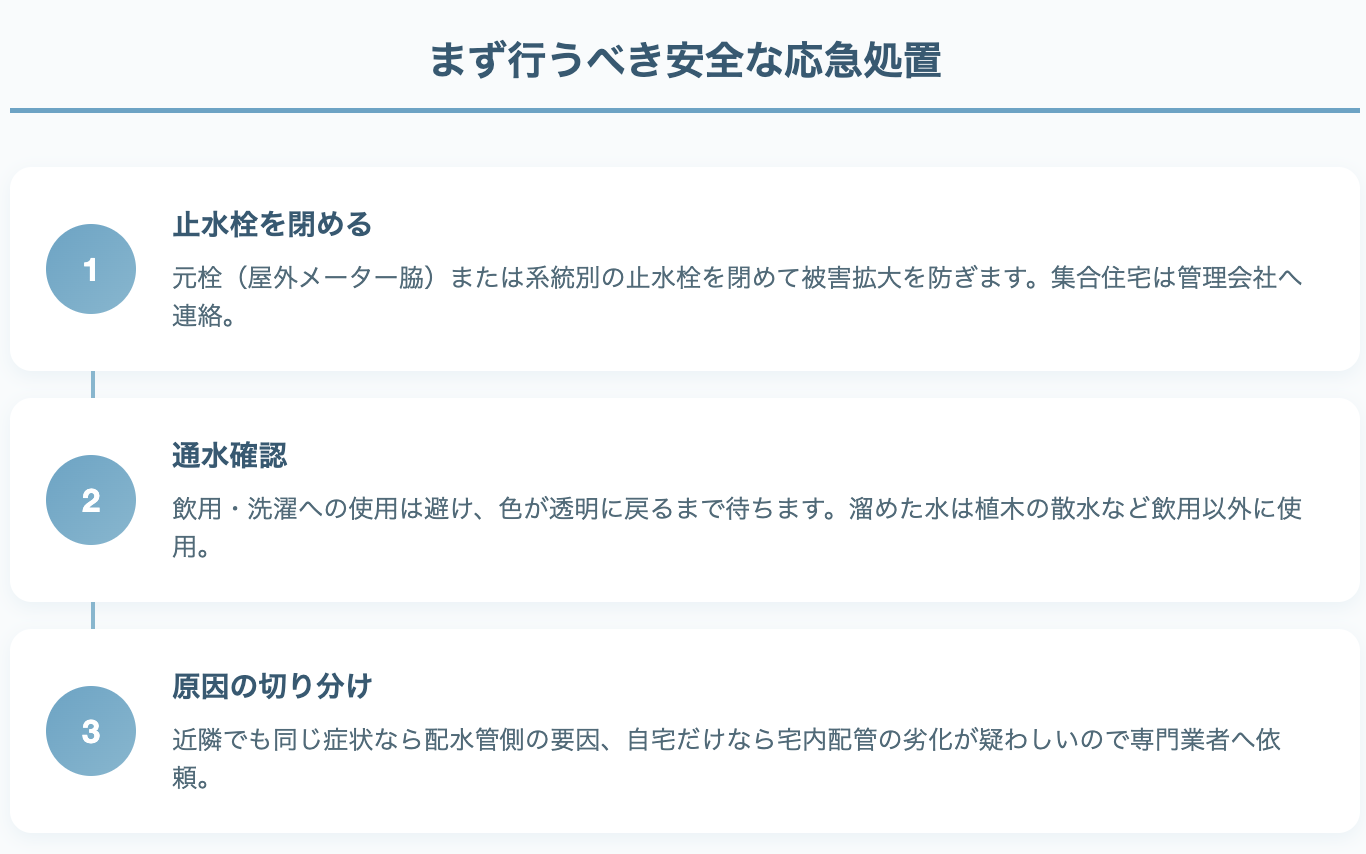

まず行うべき安全な応急処置

止水と通水確認

被害拡大を防ぐには元栓(屋外メーター脇)または系統別の止水栓を閉めます。集合住宅は管理会社へ連絡し、共用配管の可能性も確認します。飲用・洗濯への使用は避け、色が透明に戻るまで待ちます。溜めた水は植木の散水など飲用以外に回すのが安全です。

やってはいけない対処

高圧で長時間流しっぱなしにすると漏水が悪化することがあります。自己判断で配管に穴開け・加圧・熱加工を行うのは危険です。防水テープの巻き付けは一時しのぎで、露出部以外には無理に施さないでください。

家庭と地域、どちらの原因かを切り分ける

同じ時間帯に近隣でも赤水が出ている、断水復旧直後などは配水管側の一時的要因の可能性があります。自宅だけで継続する場合は宅内配管の劣化が疑わしいため、専門業者の点検を依頼してください。

修理方法と工事の考え方・費用感

部分補修(切り回し・継手交換)

漏点が特定でき、周辺配管が健全な場合は該当部を切断し、新しい管や継手でバイパスします。露出配管なら工期は数時間〜1日が目安です。

配管引き直し(材質変更を含む)

再発を繰り返す、築年数が進んでいる、床下・壁内で漏水が点在する――こんなケースは系統ごとにポリエチレン管・ポリブテン管などの樹脂配管へ更新します。工期は住戸規模で1〜数日が目安です。併せて建物条件によっては、管内洗浄や防錆被膜を形成する更生工法を選ぶこともありますが、腐食が深い場合は効果が限定的です。

おおまかな費用の目安

現場条件で幅がありますが、露出部の小規模補修は数万円台から、床下の切り回しや複数箇所の補修は数万円後半〜十数万円、系統単位の引き直しは数十万円規模になることがあります。見積は漏れ箇所の数・長さ・仕上げ復旧の有無で大きく変わります。工法・材料・復旧範囲・養生費・廃材処分などの内訳が明記されているか、作業時間や保証期間、緊急時の駆け付け体制も必ず確認しましょう。

再発防止と長く使うためのポイント

材質選定と系統分け

給水・給湯で耐腐食性の高い樹脂配管を基本に、点検しやすい露出・点検口計画を組み合わせると保守が容易になります。

定期点検と初期サインの見逃し防止

メーターの定期確認、機器のフィルター清掃、赤水や水圧変化を感じたら早めの点検を。給湯器まわりは高温で腐食が進みやすいので注意します。

工事後の保証と記録

施工写真・使用材料・止水試験の記録を残し、保証内容を確認しておくと、万一の再発時もスムーズに対応できます。

まとめ

サビが原因の漏水は、見た目の赤水だけでなく、目に見えない場所で静かに進むのが厄介です。まずは安全に止水し、無理な自己修理は避けてください。部分補修で済むのか、配管更新が必要かは建物条件で変わります。現場確認のうえ最適な工法をご提案しますので、急ぎのトラブルやご自身での対処に不安がある場合は、いつでもご相談ください。